应会计学术联盟和山东财经大学的小伙伴邀请,我于2016年12月初去山东走了一趟。山东是一个中国人都不会陌生的地方。这地方既诞生了孔子这样的名人,也诞生了梁山一百单八将这样的勇士,更是出了西门庆和潘金莲这一对“享誉海内外“的那啥Couple。除此以外,山东的饮食也是非常出名的,其中既有《宰相刘罗锅》中看到的煎饼卷大葱,也有《顶级厨师》节目中出现的九转大肠。而要说最最有名的,则是电视剧《大染坊》中的场景。著名文艺界吃货梁实秋老先生的《雅舍谈吃》中也提到了很多著名的鲁菜,其中包括最为著名但是现在已经难以见到的一道菜——油爆双脆。而我此次山东之行,则是负担着学术交流和吃的双重使命。

初到济南

山东人的好客在我下飞机时候就给了一个下马威。拜现在互联网发展所赐,我们的出行变得非常简单。正常我的套路都是滴滴专车搞定一切,包括从家到机场、从机场到酒店等。然这次韩兄千叮咛万嘱咐说有学生在机场迎接,让我千万不要自行跑路。更重要的是,他告诉我说有一男一女两位学生,这就搞得我内心惶惶(诸位看官不要想太多)。毕竟十二月的济南已然不十分暖和,让一个女孩子冒着寒风来接我总会于心不忍。好在当我出机场时发现,只有一个男生站在这里,我便心安了不少(请原谅我的重女轻男情节)。而更为重要的是,由于飞机足足比航空公司给我的预计降落时间早到了一个小时(山东航空公司的老总一定是学会计出身,这谨慎性玩得~),而那位小帅哥却并没有错过,于是我滴滴跑路的计划也没有成功。依他所言,他是用百度直接查了飞机的起降时间,而并没有采信我提供的到达时间。

机场到学校的路途终于让我感受到了山东人民的热情。由于正好是济南人民的下班高峰,且从机场到学校要穿过济南市的新城区和金融区,堵车的状况可想而知。而第二天当我自己出门闲逛路过这条路(后来我才知道,这路的名字叫做“经十路”),济南这个山东堵城又给了我第二个解释。那就是,双向八车道的马路在红灯变成绿灯的一刹那就变成了十六车道。若此时你站在路边,便会看到非常壮观的一幕——笔直的车流瞬间变成了一个球形并向外膨胀,然后再慢慢收缩,好一个宇宙大爆炸的复刻版。这种状况当然非济南独有。记得读研究生时候,我经常往来于首义和南湖校区,而武汉的中南路口、广埠屯、雄楚大道路口基本也会天天上演此类剧情。经验主义总是会出问题。原本我以为当天到达的晚宴只是一个非常简单的吃饭而已,于是我便跟学生一路闲聊。甚至于我在考虑,如果赶不上晚饭,我就直接在酒店吃点东西好了。这是我回国以后出去开会一贯的作风。事实上,我觉得此种做法有个巨大的好处———自由。当然,由于地域不同,我也遇到过悲剧的事情。如10月底我去哈尔滨参加ACCA会议之时,虽然我到酒店的时间只是晚上九点,我却发现基本所有的商店都关门。而我最后解决午饭的地方,居然是一个小小的兰州拉面馆。当然,这次自然没有那么悲惨了。因为当我跟着韩兄走进餐厅的时候,我惊奇地发现綦校长居然坐在其中,会计学院的几位领导自然也在。对于我等没见过什么大世面的人而言,这实在是一个不小的震撼。而另一层震撼则是来自于校长的问候:“你有什么论文发表么?”。作为working paper一直在working的人而言,我只能告诉他“没啥大作啊”。结果人家的回复是“那深大怎么会要你?”。对于此等直接,我只能表示“估计是我长得帅吧?”。

也是在这个桌上,我第一次见识到了山东的酒文化。首先,桌上必须有酒(这简直是废话么!~);其次,大家必须喝酒;第三,规则繁多!。以下我们便一样一样展开。首先是酒。就我济南第一餐的配置而言,桌面上就有两瓶高度白酒,三瓶红酒。啤酒?别开玩笑,对山东人民而言,啤酒那不算酒好么!另外,我会告诉你吃饭吃到最后,校长吃high了,直接又从办公室拿来一瓶么(当然,我们留到了第二天晚上)。当然,由于没喝酒,我那一晚因为PPT外加楼下的修路几乎一夜无眠,而隔壁的廖兄因为半斤白酒下肚毫无压力;其次,必须喝酒。由于我实在是不能喝酒(身体原因),于是就成了旁观者(据说只有客人才有此待遇)。与深圳这里自斟自饮或者干脆不喝酒(我爸跟我去餐馆总是很郁闷地发现酒类供应好有限!)虽然在外待了几年,我多少不怎么赞成主动劝酒,尤其是劝女士喝酒(这在我看来属于修养不高,素质不到的行为),但山东人民的热情实在是让我大大滴折服。而至于规则,那是最有趣的东西啦。首先,山东人民喝酒是要有祝酒词(不知道具体称呼,错了莫怪哈)的,而且敬酒是有级别的!对,你没看错,这是有级别的!什么一轮二轮三轮、一陪二陪三陪等。如果你举起酒杯,不幸发现忘了词?那对不起,这就算是白喝了。在全国大多数地区,敬酒,尤其是敬长辈,那自然是要站起来的(虽然我每次拿到手里的都是茶杯)。而在山东,各位久经考验的战士们,你们可千万管住自己的脚啊。因为,站起来喝也不算啥!!以至于廖兄都开玩笑说,如果不是韩兄客气,告诉他这些规则,那他天知道要喝多少下去了!此类习惯,遂与当今社会所推崇的文明礼仪存在着显著的差异,却也在彰显着地方民风的同时,向我们展示着一个孔孟之乡所透露出来的浓浓的书卷气。这种豪气与书卷气的直接碰撞,构成了山东一方水土所特有的文化与内涵。要不为啥一百单八将出在山东而不是广东呢?

学在济南此次山东之行,其首要目的并非为了游玩,而是应韩兄和会计群(虽然现在已经改名叫会计学术联盟,但在我看来,这就是一个QQ群而已)与山东财大的一个联合论坛而来。只是一开始我以为只是来做一个小的论文报告,却不成想直接被摁到了主席台上,还做了一个大会报告。此种待遇,对于我这个一无论文二无发表三无想法(idea)的人而言,已然是上天。正如刘姥姥进大观园一般,此种礼遇也让我颇为紧张。毕竟这是我有生以来第二次被放到大会报告的位置上。这时我就开始由衷地感谢唐老师多年前在财大让我尝试的大会报告,正是那次的惨败经验使得这次的大会报告在准备和思路构建上少走了很多弯路。

其实我一直以为大会报告是给规范研究人员,或者是实证论文已经做到可以穿成规范研究的大牛所准备的(显然这里不包括所谓构建宇宙级思想的传统规范论文)。在我看来,这种报告与普通的论文报告有着非常大的区别。其一,一般的大会报告是要报告者就某个话题或者领域来展开讲的。普通的单篇论文拿来报告就会显得过于狭隘。我当年在财大就犯下了这个致命错误,而当时我前后报告的四位教授则以打脸的方式好好给我上了一课(虽然这显然不是他们的本意)。于是我就选择了银行业会计的两大问题,坏账准备计提和公允价值计量进行了讲解。这就避免了我去讲一篇单一论文。但即便如此,我发现这次的效果依然一般,可能跟我幻灯片的制作也有关系。其二,我个人觉得大会报告的侧重点跟普通报告比有着重要差异。我们一般报告学术论文都会把重点放在我们所研究的一个核心问题上,讲明其缘由,我们的研究思路,贡献和结论等。这种报告会非常深入,但是非本行的研究者可能会一脸茫然。尤其是对于纯会计和准则累的论文而言,此种问题更为强烈。而大会报告则是要求讲明白至少一个小的研究领域(Field),所讲内容的重点自然就演变成了一个领域研究的来龙去脉,同时与自身的研究相关联。而这部分则是最见功力的地方。以至于我跟古大哥,廖兄,王院长和韩兄开玩笑说,哪天我能站在这里讲我自己的研究就好啦。

由于看错了时间,我把这个一天的活动看成了两天。这直接使得我把原本的2+1(开两天会,玩一天)整成了1+2。为了让这个错误的影响降到最低,我死皮赖脸地让王院长和韩兄给我弄了一次跟研究生的见面会。这次活动希望没有给孩子们造成啥不好的印象哈哈。不过这个会议的感觉还不错。山财的孩子们给我的感觉真的是非常好。他们普遍有非常好的专业基础,依我家领导言,水平一定在我之上,且同时非常好学。这点不得不说,我们自己深大的学生虽然相比较他们更灵活,英语水平明显更好,但是在对待论文和学术的态度上,还是要好好跟山财的孩子们学习的。

而就我个人而言,此次山东之行我也有了一个意外的收获。那就是,我终于找回了做研究的信心和动力。之前在英国做了多年的银行会计研究以后,我非常希望能够去走到金融工具会计相关问题的研究中去。但是刺红研究相比较传统的公司金融类题目而言,其风险和难度都是非常大的。而这次的大会报告则是借给了我一个重新整理思路的大好机会。而通过与守海院长,廖兄,古大哥和韩兄的沟通,我终于有了进一步走下去的动力。有时候我发现,研究这个东西,真的还是要多去外面吹吹的。不过,估计也就我这样的小人物才会有这样的感悟吧,一如我写个博客胡说八道一番。想必大牛们应该是没有这个自由的吧,哈哈哈。

游在济南

如大伙儿所言,济南真的是没有什么好玩的地方,而且玩的地方也往往非常集中。按照韩兄的建议,我就没有傻乎乎去大明湖北门买票,而是直接去了南岸走了一圈。大明湖的风景的确还不错,但是真的也没有我想象的那么出彩。或许因为我去的季节不对?但是倘若住在附近,每日环湖走走,那感觉也是不错的。当然,在大明湖我自然是没有遇到夏雨荷了,毕竟我也不是乾隆爷。哈哈哈。不得不说,大明湖应该是我在济南几日当中最喜欢的地方了,它会给人以一种内心的宁静,能瞬间忘却世间诸多的烦恼。相比较大明湖本身而言,其周边环境就差了很多。

与北岸的旅游景点风格相比,南岸的确更符合广大市民绿道的设计风格。从表面上来看,大明湖绿道(姑且这么称之)与西湖有几分相像,但是大明湖的商业化程度显然要低得多。但是对于此种景观而言,商业化低反而是一件好事。因为这本来就是一个散步、纳凉、遛娃的地方,如果过度充斥了各种买卖、烤串、小吃,且不论其对于环境的影响,此种行为所导致的过分嘈杂本身就驱赶了大部分的市民和游客。只是,国内太多的景点都在重蹈此类覆辙,且不亦乐乎。而国外,此种问题往往就会被平衡得很好。如位于英格兰和爱尔兰岛之间的马恩岛,其商业化控制就相对好很多。

大明湖南岸有些非常不错的建筑,不知道是后人仿造还是古寨修缮,其规模均不大,但却很好保留了当地居住环境和风俗。如在外看来,其砖瓦结构跟北京胡同中所看到的景象颇有几分相似,而这种景致却与苏州、杭州和扬州等地的私家花园有着显著的区别。不知道这是由于山东更靠近京城,还是因为山东历来崇尚文韬武略,故而在京城为官者比较多,便把家乡的建筑风格带了去?这就如上世纪初大量徽州人和宁波人涌入上海,49年前后大量江浙人涌入香港而改变了当地的饮食习惯一般?这问题,恐怕就只能留给历史学者去解读了吧。

初来济南的旅客,自然也不可错过大明湖南岸的曲水亭街。按照旅游网站的介绍,曲水亭街和所在的街区应该类似于文化街区。我的初步感觉是这里有点像厦门的曾厝安。只是当我走入这条街的时候我发现,如大多数景区外围的文化区一般,这里的商品和内容并无任何新意,所卖的东西千篇一律,也看不出任何地域特色。说到这里我就产生了一个疑问。为什么我们的景区总是充斥着这些一看就是花了大价钱修建,却没有任何文化内涵的所谓当地特色街?其实旅游产品,在我看来是一个既简单又不简单的领域。说简单,是因为他所面对的客户群主要是游客。而游客的诉求从某个角度上来说,是极其简单的。即对当地文化的浅层次理解。而说其不容易,则是因为文化街区的主体运营不但需要能够突出当地特色,同时也要能够摆脱过于共性的问题。但事实上,我目前在国内各地景区看到的却都是高度共性。从西南边陲苗寨到南方广州沙面,从我家乡苏州到东北哈尔滨,以及这次的曲水亭街,路边小摊真没有给我一点山东的感觉。而一个旅游景区和所附属的文化街区只有“宰客”功能的时候,问题恐怕就大了。

而路边一家卖煎饼果子的老奶奶则是让我感受到了地道的山东味道。尤其是在我把一位带小孩的妈妈让到我前面之后,老太太对我的态度就更是好了很多,话也多了不少。她问:“老师,您是要甜的还是辣的?”,我直接回了一句:“您如何知道我当老师的呢?”(恕我自恋)。结果我才知道,原来济南人是跟人打招呼都叫老(第一声)师(第二声)的。果然是孔孟之乡。这个说法后来也得到了滴滴司机的证实。而从这煎饼果子上,我也大概知道了济南的物价水平。这个煎饼果子我加上了馓子(注:一种回族油炸面食)和果子,同时要了两个鸡蛋(我的午饭啊亲)。结果老太太愣是又送了我一个果子,说是因为看我让了之前那位妈妈,而感觉我“人不错”。要知道,我家小区楼下一个鸡蛋加上一块果子的配置就已经7块大洋了好么。如果考虑到旅游区(毕竟是大明湖地区)的溢价,那恐怕成本就更低了。

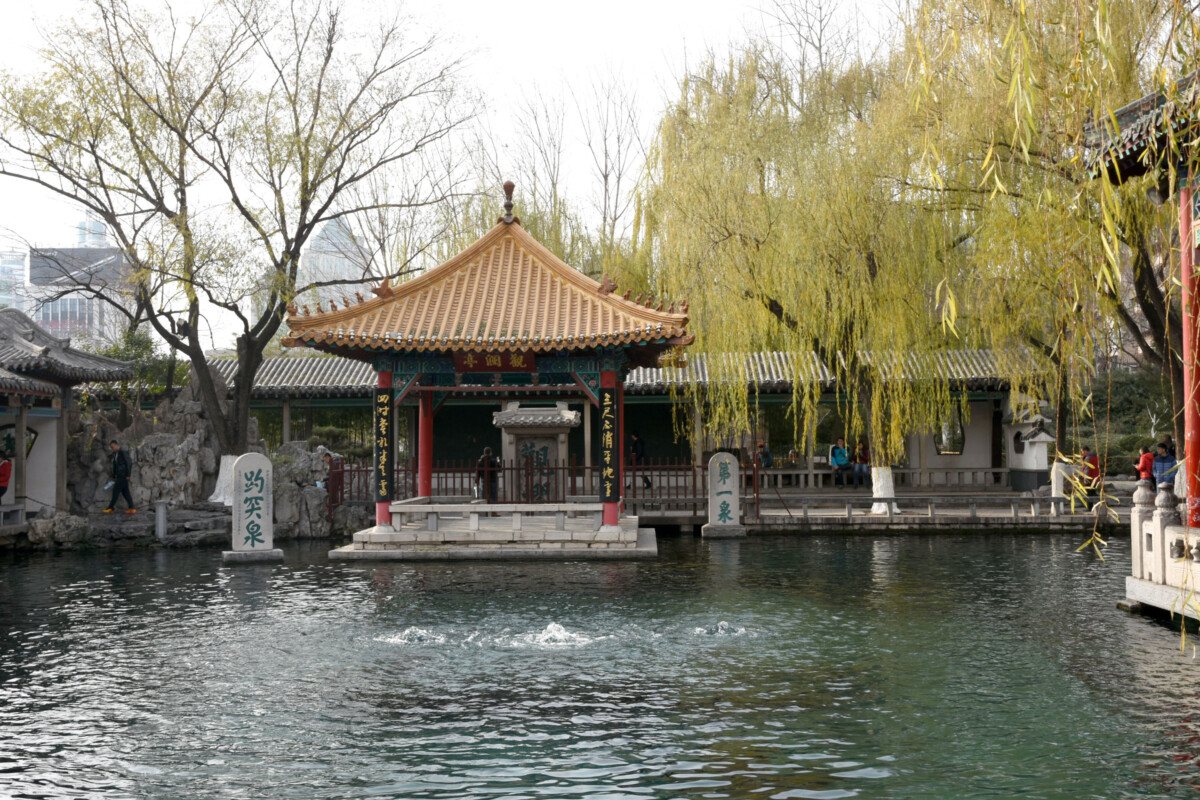

可能是受老舍先生的影响,婷婷在电话里一直嘱咐我一定要去看一下著名的趵突泉。于是我便掏了50块钱的门票进去转悠了一圈。可能由于我去的时间并不是公共假期,同时也不是旅游旺季,所以院子里的人并不太多。而趵突泉公园,虽然看起来因为是著名景点而做了一些扩建,其内部并不大。我很仔细地转了一圈也就一个小时的光景。趵突泉有三个泉眼,坐落在园子的中央,四周都是观景亭,方便游客从不同角度来观察。只是趵突泉现在的水并不大,感觉也就是A-CUP的样子(什么鬼?)但是感觉并没有新闻中所言即将消失的感觉。当然,看到趵突泉的兴奋之余,我就直接拍了一张照片发了个微信,题曰:突然想到了老舍先生。结果损友纷纷表示研究做不出来也别想不开啊!好吧,其实我想到的是《济南的秋天》好么。与趵突泉相对应的,则是对门的五龙潭(谢谢朋友指正,我把它跟黑虎泉混了~),以及解放阁旁边的黑虎泉。据说这三者为济南的三大名泉?

而与趵突泉不远的,则是济南现代化的中心——泉城广场。攻略上说,泉城广场有着济南市著名的音乐喷泉。作为一个看过欢乐海岸大喷泉的人表示,这个东西真的没那么好玩。不过,它的规模的确是一般广场喷泉的好几倍。而泉城广场吸引我的,则是对门的购物中心。因为这个地方可以让我感受到浓浓的当地人气息(游客才不会去什么当地的购物中心,我是例外),二则,我也的确是想歇歇脚了。而在这里,我再次感受到了山东人民的不拘小节。由于楼下星爸爸家客人爆满,我只能去了三楼的开封菜。作为一名KFC的资深VIP客户,我自然不会去柜台排队,而是果断掏出手机,在线下了个单。结果走到跟前,妹子告诉我,鸡米花没了,小食拼盘凑不齐了,我直接给你配俩鸡翅,然后给你点薯条得了(好吧,您这是不是先征求下我意见?万一我就是想吃鸡米花呢)。而同时可以作为佐证的是,第二天跟世攀兄在吃海底捞的时候,我们也没有看到海底捞那引以为豪的略带殷勤的服务。或许,山东汉子们讲的就是那一番真诚,而不如我们南方人般造作吧。

这里应该是济南的中心商业区,同时可能也是土豪们的集散地。因为我在这里看到了OLE超市。这家超市的东西是相当贵的,我曾在深圳欢乐海岸领教过这家超市。那次我跟毛豆和家里领导一起去欢乐海岸玩,然后到了饭点便决定给毛豆去买点吃的。不得不说,这家店二十块钱一个的面包的确是很好吃,连毛豆都吃得停不下嘴了。只是深圳的这家超市东西实在是高端,有瑞士的巧克力,意大利的奶酪,西班牙的火腿等,甚至于连饮料都是纯进口的。。而济南这家超市也是类似的,但是多了少许更加接地气的产品。想必是连锁店的原因吧。只是相比较深圳欢乐海岸的店,这家店的客人还比较多,收银台前也有人排队。看来,济南的土豪还是不少的啊。

泉城广场似乎也是一个文化中心。在靠近音乐喷泉的一侧,晚间便开始有人在街上唱歌。这些歌者看起来年龄并不大,很多感觉是艺术学校的学生。他们或两三人组队,或独自抱着吉他自吟。仿佛周围的世界在音乐声中已经化为虚无,而他们则已经深深沉浸在了自身的音乐中。这,其实是他们与武汉吉庆街卖唱歌手的最大区别吧。音乐是一个非常奇妙的东西,它不仅仅需要有娴熟的技巧进行演绎,也需要自身对作品的理解和诠释。所以我们在听少儿钢琴比赛,或者在听一些学生演绎意大利咏叹调的时候,我们总会感觉他们的表现略显单薄。其原因很简单,那就是他们的阅历还无法真正来支持他们对作品进行充分的诠释。正所谓年少不识愁滋味罢了。

食在济南

我之所以一开始就答应韩兄的邀请,除了学术方面的“追求”外,其另一个原因就在于吃。作为一个自诩为吃货的人,我是不会轻易放过任何好吃的,虽然麒麟疗养院的医生们已经给了我些许警告。而我对鲁菜的印象也由来已久。小时候常听说的德州扒鸡,电视剧《大染坊》中提到的会仙楼和奶汤蒲菜、烹虾段、红烧鲤鱼以及九转肥肠,外加名誉海内外的煎饼卷大葱,以及梁先生的《雅舍谈吃》都给我留下了深刻的印象。而这次山东之行,在山财领导和朋友的热情安排下,也让我吃到了不少鲁菜。

九转大肠则绝对是鲁菜的经典菜肴之一。虽然各地都有类似于红烧肥肠或者干锅肥肠这样的菜肴,但把大肠这种下水材料做精恐怕鲁菜是独一份。九转大肠的特色之一就是要把大肠给套起来,所谓的九转一说就是因此得名(另一说是烹饪过程)。而九转大肠的制作过程也相对繁复,需要经过油炸、 卤煮等手续。由于是嵌套制作,该大肠初入口非常有嚼劲,对牙口是很是考验。而与粤菜不同的是,城南往事的九转大肠并没有去掉所有的大肠腥味,其入口时还是能尝到比较浓重的味道。对于喜欢这个食物的人而言,这种保留可以体现出食物本身的滋味,而对于其他客人,尤其是一些女性客人而言,可能这种保留就不是那么友好了。当然,对于此种口味,餐馆也有特殊的解决方案。那就是——配上黄瓜段。

总结

恐怕做大学老师都唯一好处就是可以到处穷游了。之所以说是穷游,是因为我等的收入是断然买不起头等舱机票,住不起行政套房的。此次山东之行,我感受到了山东人民的热情,也感受到了真切的文化差异,更感受到了不同地区学生的特点。曾记得我在接受曼大面试的时候说过,我乐于了解不同地域学生的特点,因为这对教学的安排非常重要。得益于山财诸位领导朋友的邀请和会计学术联盟的安排,我才有了这次学习机会,而由于时间所限,我所到之处也都是走马观花,也未能有时间去拜祭孔子的故乡。或许我可以等等有机会再来这充满文化气息的齐鲁大地?