前言:这篇小文来自于我的一段工作生活经验。作为一名会计老师,我时常会被问到如下问题:老师,我应该读博士么?老师,读博士当大学老师是不是很轻松啊?有时也有一些师弟师妹或者好友让我以过来人身份介绍下读博的成功经验。可是,作为一名在学术界沉浮的不折不扣的非著名非成功甚至于有点颓废的专业人士,顶着“三无”(无想法,无论文,无课题)头衔的会计电算化老师,我实在是没有底气也没有胆量来“指点江山”。然而,这个世界就是如此。你也是推脱,别人越是觉得你高傲。因此,为了避免落入故作风雅,自命不凡的俗套,在下不才,以一小文,聊以自我安慰(这个词真的不能缩写啊!)

以下为正文部分:

时光荏苒。岁月这把杀猪刀做工实在也是好的很。无论何时何地,这把刀总是能告诉我们它的存在和威力。比如,我们突然发现自己无法熬夜了;我们发现自己撸代码速度已经比不过自己研究生了;我们头上的头发越来越少,却不曾有长回去的迹象。如此种种都在告诉我们:我们该知天命了。作为一个已经回国任教四年,博士毕业六年,且已经错过申请国家自然科学基金青年项目的中年人而言,恐怕我也应该对过去的经历说点什么了。可惜,我既没有等身的著作,也没有牛掰的论文,更没有闪闪的头像。因此,我决定反其道而行之,写写我在学术界折戟沉沙的一些经验,以供大家笑侃。

曾记得十多年前我有次在财大的操场上偶遇某杨姓教授。我便向他讨教什么样的学生适合读博士。我们俩一边在操场上慢跑,一边闲聊。他告诉我说:“适合读博士的学生,需要满足两个条件:站起来能讲,坐下来能写。我看你就很合适啊?”当然,后来因为各种原因,我选择了去读博士。只是,我慢慢发现,我站起来讲不出,坐下来也写不出。而归根结底呢,是大脑中一片空白。要知道,在学术界,看着旁边人论文一篇篇发,看着人课题一个一个拿,看着人头衔一个一个加,而自己囊中空空,一无所有的时候,这个感觉其实是很酸爽的啊。那么这个感觉怎么才能得到呢?显然,站起来没话说,坐下来无点墨,成为了我们折戟的第一要义。但是这里有个前提:此人需要读博,且立志学术界。

理论铺垫:何为理想人生?

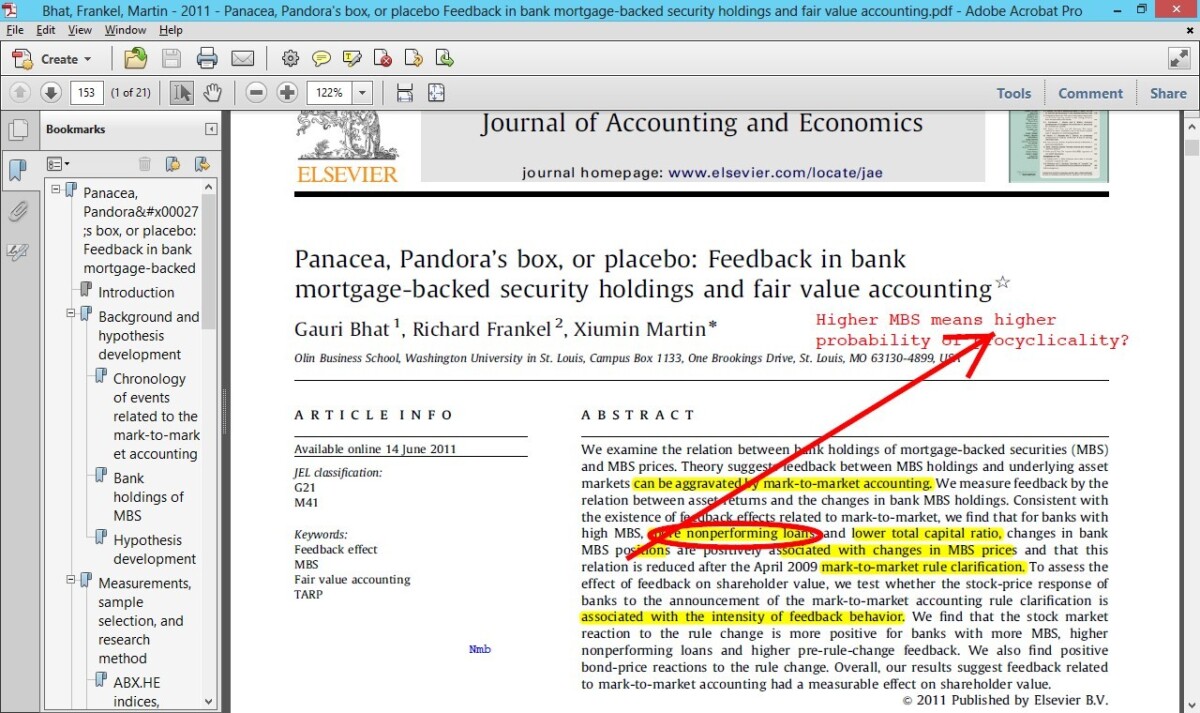

在展开我们的沉沙攻略,构建学术生涯崩塌伟业的理论框架前,我们需要做一个框架式,即在学术界,什么样的职业状态才是最为理想的。此处理想指的是在学术界可以混得风生水起,是别人眼中的学(xian)习(mu)对象,是学界的青年才俊,是可以左右逢源取得各种资源的理想状态。在现实世界中,此种人才一般是纠结去麻省理工还是去芝加哥教书;是权衡这个文章投给TAR还是JAR,或者要不要宠幸下RAS和CAR;若在国内,他们纠结的是经济研究的稿件到底要不要发,会计研究的媚眼接不接,手里一堆offer如何处理?毕竟国内圈子小,A学校是老板的关系户,B学校是大师兄,C学校是老板称兄道弟的大佬,D。。。,哎事情难办啊!此种情况我们一般称为“自由择业问题”。具体文献此处不再罗列,建议参考自由现金流、投资效率等相关研究。

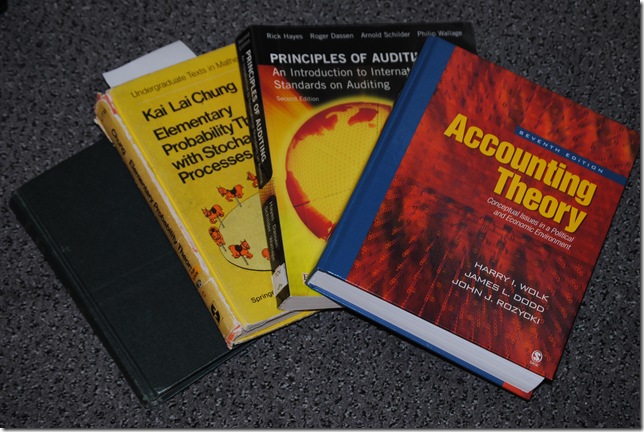

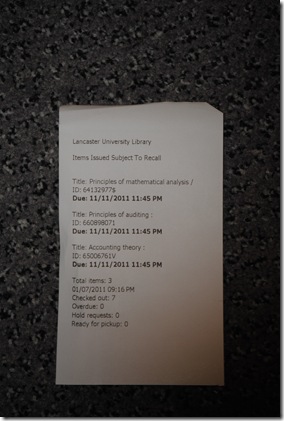

现有研究对如何达到此种理想状态提供了积极而广泛的讨论。各级图书馆和“地摊”学术文献库提供了很多大牛的自传论述,而“坊间理论工作坊”则提供了各级优秀校友和师兄师姐在各大场合现身说法。简而言之,目前在学术成功学领域我们正向研究理论颇丰,且结论具有一致性。即要发愤图强,人品优良,不能好吃懒做,遇人不淑。然而,亦有理论认为:成功的路有千万条,而失败的路却是非常类似的。套用金融学里面的常识,我们会知道,在一个资本市场中,个股上涨的相关性一般是不太高的。如果一个市场股价上扬具有高度相关,那其实是有大问题的。而相反,一个市场中个股价格下跌的相关性却是不低的。这是因为市场中悲观的因素和条件往往相比较好消息具有更强的传染性。即各路神仙都各有神通,但众多炮灰却是有很多共性的。因此,此派围观者认为,成功学的意义并不如想象中那么大。因为毕竟成功的人是少数,且成功经验过于异质化。而如何当卢瑟(Loser)才更具有广泛的现实意义。因此,本文将就如何在学术界折戟沉沙为题,具体分析折戟的理论和动机,并就沉沙攻略提出一些独特的见解。

但是,这并不代表在学术界折戟沉沙,从一个人所羡慕的学霸跌落神坛成为一颗尘埃,是一件非常容易的事情。与大家所理解的相反,要彻头彻尾失败变成一个人神共愤的“废物”,乃至“废中极品”,其难度绝对不亚于在AER上发三篇论文。有人说,凡事不成功皆离不开一个好吃懒做,像猪一样。我想说,说这话的人一定没惹毛过猪,没有被一头大公猪拱出去的经历。要知道这感受可不亚于陈小旺老师的推手。你说我被拱过?那当然是没有。你问我怎么知道?开玩笑,这世界有个东西叫“前人(任)研究”,也有个东西叫“文(ai)献(de)回(jing)顾(yan)”。你说你不知道文献回顾?那太好了,你没有机会在学术界折戟沉沙了。为什么?因为你连学术界都没有踏进来啊!所以,我说了,这事儿不容易的。所以,只有当你真正立志进入学术界,你才真正踏出了“放废自我”的第一步。嗯,这是理论基础。

第一步:智商不宜太高。

首先,学术界不缺聪明人。无论是老骥伏枥,深耕几十年的顶级大牛,还是在论文复制界上下翻飞,熟悉各种软件,心知各类研究套路,且有一张巧舌能笼络一大批涉世不深,家境一般的学生来做免费劳力的学术新星,都离不开一个关键变量——智商。要知道,本科四年所学内容,甚至于外加研究生三年,博士三年苦学内容,只能出现在很多论文的前三句话,且一般冠以“众所周知(It is well known/acknowledged that…)”。此时若是智商欠费且充值系统不在线,你是不是有一种深深的挫败感?此时你会发现,且不说如何写论文这等高级工作。此时你认为最为简单的工作:如何读懂论文,都成了一桩人生大事?过去你觉得宿舍的兄弟或者宝贝们已经碾压了你很久,而你忍辱负重考上博士,觉得可以扬眉吐气之时才发现,苍天啊,大地啊,原来一切刚开始!

或许有人会说,不聪明的人会读博士么?要回答这个问题,首先我们要讨论:何为聪明。所谓聪明,指的是这个人能够在连续的时间区间内审时度势,能够飞快地获取决策有用的信息并选择正确的估值模型(大雾~,职业病犯了),作出最有利于自己的monetary价值判断。一般这类人都会高考进一个一流大学,然后本科毕业要么去美国,要么直接工作。工作地点?北上广深算是一般的,香港新加坡才是正道。差一点,会读一个国内或者国外一流高校的硕士学位,其中以国内顶级学校硕士的人更为聪明(不接受反驳)。然后这些人,尤其是国内读硕接触了读博师兄师姐的,预见了未来“可观”的收入之后,基本果断各大私募公募,各大咨询投行,再不济,各大银行机关走起了。所以,你觉得这些人真的会读博士?即使他们读了博士,真的会来做学术?因此,学术界的折戟大业只能寄托在我们这些智商不太高的普通人身上了。

第二步:要做一个极其听话,没有自己想法的人

学术界有一个特点。你会发现,凡是成功之人,他们最终大多真心热爱学术,且对自己的领域有着非常好的眼界。因此,为了保证我们的折戟沉沙大业可以顺利展开,首先,我们要做的,就是“磨平自己”。在学术界,只有完全摒弃了自己的想法,只能在大佬们,导师面前,师兄师姐面前唯唯诺诺且保持极强的“执行力”,才能在折戟的大道上康庄前景。当然,你也可以选择与人背道而驰,处处另辟蹊径。放心,这条路在智商存量不足,自身CPU和GPU的算力都不够的情况下,高并发很快就会让你宕机,然后,对了,折戟成就提前达成——毕不了业了。

但是这条路其实需要坚持。因为制度原因,目前的博士招考虽然从考试制度转向了审核制度,高分低能学生读博的问题其实并没有解决。不信你自己想想,硕士期间有大量论文发表,尤其在国内外顶刊发表的作品,真的是学生自己想法么?这些跟你在一起读博的同学们,其实真正的优势在于“听话”和“数据处理熟练”,且擅长领会上峰旨意,会举一反三。他们做论文往往很快。很多工作虽如浮萍,却能迎合KPI的考核。更要命的是,由于后续职称晋升等原因,这种情况还具有溢出效应。因此,当一个听话的乖学生,短期内其实是获利的。而若要想要折戟,则需要其他因素的干预。更重要的是,这种特质走上折戟道路并不十分顺利,需要漫长的等待方能成功。所以,这是内家功夫。而且作为听话的你会发现,读博士好像更容易了呢。

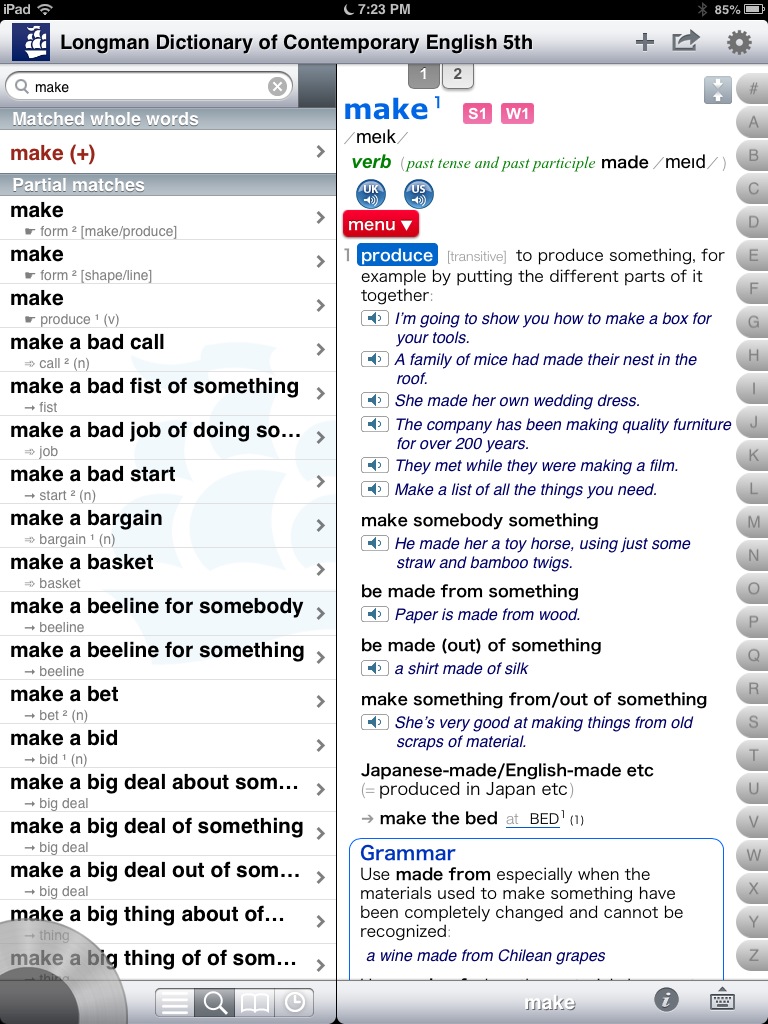

修炼内家功夫需要从最基本的运功法门开始。经管类专业不用蹲实验室,不用养小白鼠,也不用真的去数沥青多少年滴一次的特点使我们更容易在一开始就堕落。对于学术折戟神功,这是一个无敌法门。我们要学会在“三高无用论”的光辉照耀下领教它们的“魅力”后弃之不顾,要极端崇尚“万般皆下品,唯有代码高”的极致生活,做到所谓先修身,哦不,代码,再修心。我们要迅速融入建模派和实证派互道“今日收敛否?”和“结果几颗星啊?显著么?”之类的友情问候,并将其百分之百融入生活。作为学术折戟之路的前行者,学问沉沙攻略的践行者,我们要摒弃一切过于不切实际的想法。我们要学会从文献中寻找研究机会的缝隙,要学会像世外高人一样只见测试,不问缘由,我们更要学会紧随主流研究的步伐,能建模绝不实证,能实证绝不规范,能现成模型方法绝不创新。至于读文献,读个摘要就好。英文文献更是要开启连蒙带猜的考研英语技巧。唯有如此,我们才能疏离毕业,才能有机会真正去折戟沉沙。到了这里,你或许会发现:原来废掉自己也是要重视长期效益的啊!

第三步:选择一个坑爹的项目(组)

当我们已经熟悉了入门法门,学会了六祖长拳和罗汉拳之类的入门功夫,我们就可以开始学习易筋经,洗髓经之类的高深内功了。大家知道,学术界翻船的一大重要标志是没有论文。此处我们不讨论张五常先生那种异类,毕竟人虽然不写论文,却洋洋洒洒写了《经济解释》,也汇集田野调查经验写了《卖橘者言》等。而我这里说的沉沙者可是真的什么都没有的。我们一般称为“三清”人员:论文清零,课题清零,知识储备也基本清零。因为这三清里面只要有一个不为零,其都有翻翻身农奴把歌唱的机会,而唯有三项同时为零,方显“死挺”之本色。要知道,若非死挺,孰能折戟,更谓沉沙?

要知道,写一篇论文,尤其是要写一篇不招骂,且能立身扬名的论文,其实是不容易的。我博士导师就曾口出狂言曰:你毕业十年内的顶级期刊论文我都不会相信是你自己做的。当然,我导师其实多虑了,因为我二十年可能都出不了什么大作~。当然,这是后话。我想说的是,一篇论文背后往往显示作者对于某一个细小领域数十年如一日的苦心耕耘。而很多人没有告诉你的是,作者可能在十年二十年前就选择了一个有前瞻性的研究方法和方向。如吴军在《数学之美》中提到,当年尝试让计算机真正读懂人类语言的方向,最后都直接败给了统计学,而在本人的领域,2000年左右转实证方法时候也甩掉了一大批人。当然,我们并不能说不做实证的人就不行。要不财科所那帮家伙得把我祭天。但是不做实证,在学术界“平平淡淡过一生”甚至于翻船的概率就已经高了。

在第二修炼阶段,我说过即使完全修炼完成,你的折戟大业其实也未必能在短期内顺利完成。其原因在于:我们忽略了课题方向这一更高级的修炼法门。而这门功法的难度在于,其是多维的。即你不仅要注意气息吐纳这样的基本功,更要注意心境。以会计研究为例:如果你选择了不做实证会计研究,理论上你的折戟功力已经上升到了一个很高的水平。但此时,你遇到了一个业障。那就是:你导师和所在项目组可能是从事某个具体会计准则或者审计准则的制定和研究,面对某一项金融监管进行修订的研究类工作。而这类研究本来没法做那么多实证。这时候你的选择可能反而“背道而驰”了。你不仅没有走向崩溃大业,却入了“平步青云”这样的魔道。这是不能忍的。

好在资质愚钝的你我遇到这样的业障机会并不多。毕竟这类课题组都是顶级组,一般人进不去,而且他们也未必是我们折戟道上的战友。所谓道不同,不相为谋。我们要怎么选课题组呢?功夫练到这个地步其实就需要一定的悟性了。所谓师傅领进门,得道在个人。一般我们可以参考如下思路:比如你所在项目组研究的内容在本科的教材上都能找到答案,或者你发现这个项目的关键词从来没有出现在国内外任何一本顶级期刊上,普通C刊是全组终极奋斗目标等等。一旦发现,请勿错过!

但是随着博士点批准放缓,教育部对于研究生教育质量要求的提升,其实这些组不太容易找了。因此,大家要且行且珍惜。但是如果真的找不到,其实我们还可以选择境外资源予以补足。如果你发现一个纯种老外且基本没有来过中国的人在做中国问题,那么请不要错过。如果是英国美国的课题组,且这类组从来不使用美国数据,或者干脆根本没有购买此类数据库,那么恭喜,你翻船概率就大大提高了。另外,海归在折戟之路上还有个重大Bonus。考虑到现在很多学校是要求青椒持有省部级课题的。而海归因为训练原因和人脉因素,其实报课题难度是很大的。因此,如果你在海外找到了一个“靠谱”课题组,且完成了前叙所有训练法门,恭喜你,此关折戟沉沙中级法门你也修炼成功啦!

第四步:请选择一位不靠谱的导师

到这一步。你已经基本完成了所有的必要功夫学习,我们即将进入达摩院开始学习至高无上心法和般若掌、繎目刀法、无劫相指等绝技。而学术折戟大法的高级心法,其猛勇精进之法的关键之处,也是本神功最为核心的步骤之一便是——选择一位能帮你早日折戟沉沙于学术道路的导师。

要知道,导师的角色,尤其是在国内,不仅仅是你学术界的领路人,更是你骑上马之后的扶马人。如果你逛过国内外的各种论坛,如理工科的小木虫,经管类的人大经济论坛,北美区的买买提论坛,英国地区的苹果论坛,德国的华人论坛等,你会发现很多人都在讨论或者吐槽导师的人品。虽如欧美一般,越来越多的导师并不要求你以“一日为师,终身为父”的要求来对待他们,但他们给你的训练确实真真切切的。如果说项目组或者课题的前瞻性是导师个人学术能力体现的话,那么导师能否教给你做人的道理等则是另一个重要的问题了。因此,你首先需要一个从来不管学生死活的老板。

科研的成败,其实很多时候在于独立和选题。如果你的导师学术能力不强,且从来不管学生,你的论文基本是在自学状态和师兄师姐们看不下去之后的友情协助,外加系里其他老师或明或暗的系列放水之后,你终于拿到了毕业证。那恭喜你,此时你翻船概率极大。为什么?因为这时候,你的基础训练并不牢靠,其实除了毕业论文,你也没有接触到太多真正的前沿学术。甚至于可能学了好几年连这个领域的前沿都没有摸到过。此种状态下,你不翻船谁翻船?舍我其谁呢?

其实世间尚有另一种捷径供参考。此种翻船路径比较隐蔽。导师水平很高,著作等身,甚至于是圈内大牛。在你进入学术圈不久,他就开始教你“以打代练”。他会给你布置一个或者数个论文和项目。你需要在自学和跟师兄师姐讨教各种非正式经验(因为他们也是自学的)之间游走来完成项目。由于导师水平和学术圈人脉,你的论文即便有这样或者那样的毛病,论文依然可以在比较好的期刊上发表,甚至于帮你拿到课题。按理说,此君不是走上康庄大道了么?为什么会翻船呢?问题其实就出在,此类训练根本没有教会你拓展未知领域的能力。一旦目前所学过时,你翻船之日也就到了。此种导师一般在亚洲地区强校最为常见。此类课题组和导师入门不易。

第五步:你需要选择一个博士培养制度不健全的学校

所谓练功之大成就者,其不仅需勤学苦练,还需有一个集天地之精华的道场。如少林武术背后往往还站着一个少林药局。其药房解决了武僧们大量的日常问题。而学术折戟沉沙功法亦然。若处在修炼过程中的你,可以有机缘选择一所合适的大学,其功力修为也能大大增加。因此,若为修炼此法,学校因素也不可忽略。

如前所言,科研也好,论文也罢,其实是一个系统工程,而能够完成这个系统工程的人,往往并不是业余爱好者,而是一群经过科学严格训练的职业运动员。因此,若要在学术圈折戟沉沙,我们还是得从系统性上下功夫。如果一个学校,无法给你提供完备的经济学、数学、英语等基础方面的训练(以经济管理类专业为例),你的经济学老师可能自己都看不懂MWG,或者干脆不知MWG为何物;你的英文老师可能直接是英文系的研究生,其最多能带你读读课文,而无法给你讲解英文这门语言的真谛;你也没有什么像样的数学课,教你随机过程的老师可能自己本身教个基础概率论都马马虎虎。那么,恭喜你,你这个博士毕业进学术圈翻船概率就无比大了。为什么?因为这些基础训练的缺失,会导致你非常多的短板。如理论性文章看不懂(纯数学的),国外的资料阅读不畅,国外发表直接无从谈起。在国内外学术进展结合如此紧密的今天?你不翻船,舍我其谁?

终极心法:无欲无求,方能独孤求败

不会武术的武术前辈金庸先生曾在他的系列著作中三番五次提到:世间武功,唯快不破;世间万物,唯坚不摧。因此学术界的生存法则就是:热情似火,快速应敌。即使你师出无门(靠自学),天资一般(中考高考考研从没出色发挥过),导师爱理不理且水平一般(无处可依),虽说折戟之路已经快到终点,但却尚有勤勉二字可以救回。因此,若想最后修炼得道,最终实现学术生涯终结,在学术道路上折戟沉沙的宏伟大业,请务必做到无欲无求。因此,请从读博开始,就尽快丧失对于学术的热情。国际主流研究热点是什么,能吃么?补充自己的基础知识,为何不补觉呢?至于各种大大小小的学术会议?那还是敬而远之吧。这种会议无聊透顶,一个一个还自以为无所不能。有这个时间,我们何不去唱K,去逛街,去吃好吃的?再无聊,把男朋友抓过来骂骂也可以啊!

请务必不要忘记你读博士的初心。我们读博士的目的并不是为了要以一己之力来促进学科的发展。我们的目的就是不想去参与职场的竞争罢了。毕竟我英文没有人家好,我的脸蛋没有人家好看,我也没有人家帅气。至于CPA,CFA,ACCA,CIMA什么的,那一概是没有的。请记得,我来读博的目的其实就是源于我的不了解,源于我的过度听话。我的最高追求就是要跟同道中人一起,共同探索实践学术之路折戟沉沙的终极要义和实践方式。

所以年轻的朋友们:你们知道要怎么做了吗?